織田信長や豊臣秀吉らと面会して『日本史』を記したポルトガルのカトリック司祭ルイス・フロイスに、「彼ほど心からデウスの教えを愛し、司祭やポルトガル人達に多大な愛情を示した者はいなかった」と言わしめたのは、洗礼名ドン・フランシスコ(普蘭師司怙)の大友宗麟です。

大友家は、初代能直(よしなお)の時に源頼朝の寵愛(注1)を受け、豊後国(大分県)大野荘に地頭職を与えられ、豊後守護にも補任されて同国における大友一族の基盤を形成しました。21代当主・宗麟の時代には現在の福岡県、大分県、熊本県にまたがる北九州六国を治め、海外貿易によって莫大な富を得ることになります。しかし天正6年(1578年)に起きた「耳川の戦い」で島津義久に敗れると、大友家は急速に没落。秀吉、家康の旗本として仕えますが24代義親には嗣子が無かったため大友家(嫡流)は断絶してしまいました。

宗麟が絶頂の頃、大友軍に進軍された一つが今回の舞台となる秋月藩です。現在の福岡県の全てを領地としていた秋月家は隣接する大友家との戦乱が絶えませんでした。そのため大友家の背後にあった島津家に肩入れし、秀吉の九州平定の際にも島津家と共に秀吉軍に抵抗します。しかし、攻め寄せる20万の秀吉軍に恐れをなし、あっけなく降伏。この時、秋月種実、種長親子は肩衝茶入「楢柴」を秀吉に献上して死罪を逃れたと伝えられます。秀吉による九州諸大名の知行割の際には、秋月氏は石高わずか3万石の高鍋藩(宮崎県児湯郡)に移封されました。

高鍋藩は江戸時代まで存続しますが、元の秋月の領地は黒田長政の三男・長興によって秋月藩として起こされました。秋月藩は18世紀中ごろに、あの上杉鷹山を叔父とする8代目藩主となった黒田長舒(ながのぶ)によって仁政が敷かれ、物心ともに豊かな藩に成長します。長舒はもともと高鍋藩7代藩主秋月種茂の次男でしたが、7代藩主長堅(ながかた)が18歳で早世したための抜擢でした。長堅の死因は痘瘡(天然痘)。そのため、長舒は痘瘡を防ぐ方法を熱心に模索していたと伝えられています。

天然痘が人々に与えた恐怖の原因は、死亡率の高さが一番にあげられるとしても、発疹が化膿して皮膚表面にでてくる凄まじい膿疱に人々は怯えたとされています。

そして、天然痘による病変は目に見える体表面だけではなく、呼吸器・消化器などの内臓にも同じように膿疱が現われて、それによる肺の損傷を引き起こして呼吸困難などが併発されて死に至ります。当時は病気の原因さえ分かりませんでしたから、自分や家族が罹患しないこと、万一感染しても死には至らないことをただひたすら神仏に祈るしかありませんでした。その祈りの象徴的なものが、奈良東大寺の大仏です。大仏建立の詔勅は743年で、天然痘の大流行の直後でした。天然痘という病名は後世に付けられたものですから、続日本紀には疫瘡、豌豆瘡(わんずかさ、もしくは、えんどうそう)、あるいは裳瘡(もがさ)と書かれています。インターネット上にあげられているかつての患者の写真は、この病の怖さを具に伝えています。

9.11テロから一年が経った2002年12月13日、当時の米国大統領ブッシュは「天然痘バイオテロに備えて希望者全員に種痘を実施する」との声明を出しました。1977年ソマリアでの患者発生を最後に地球上から天然痘は消え去って、それから2年間のサーベイを経て、1980年5月WHOは天然痘の世界根絶宣言を出しましたから、天然痘への恐怖は忘れ去られたようにも思えましたが、炭疽菌テロ事件まで起きた当時の事情を鑑みれば、天然痘を使ったバイオテロの可能性を否定できないのも無理からぬ話ではありました。結局60万人ほどの米国兵士が種痘を受けたそうですが、最終の種痘から30年以上も経過していたので、世界の人口の半数以上がすでに天然痘への免疫を持たなくなっていたこともその背景にありました。

天然痘は一万年前には既に人の病気だったとのことですが、その起源は明確には分かっていないようです。天然痘の自然宿主はヒトだけですので、人の移動や交流が盛んなところでの感染の危険性は高まることは明らかで、エジプトのラムセス5世の死因もミイラの顔に痘疱があることから天然痘と推測されています。日本での最初の流行は8世紀中ごろで、感染は北九州から(つまり大陸からの移動ルートを伝って)入り、奈良平城京で広がり藤原鎌足の孫(=不比等の子)ら四人が罹患して亡くなりました(その影響が前出の奈良東大寺の大仏建立)。10世紀に摂関政治の栄華を極めた藤原道長も、二人の兄がともに天然痘で亡くなっていなければ彼に栄達物語のお鉢は回ってこなかったでしょう。また、京都大学がある百万遍交差点は、天然痘を鎮めるため知恩院が行った百万遍の称名念仏がその由来で14世紀の後醍醐天皇の時代です。

マチュピチュで有名なインカ帝国も、同時期のアステカ帝国もともに鉄砲や大砲を携えたスペイン人の火力によって滅ぼされてたとされていますが、武力による軍事的制圧以前にスペイン軍によって(意図的ではないそうですが)持ち込まれた天然痘が現地で大流行して時の王クイトラックも感染死し、帝国側の人口の実に60~94%が亡くなったことが大きな要因だったと言われています。

また、英国からの独立を宣言した直後の米国内では、毛皮貿易でインディアン・チェロキー族と共闘戦線を張ったフランス軍とイギリス軍が対立していましたが、最終的にイギリス軍が勝利を収めたのはイギリス軍が天然痘ウィルスをすり込んだ毛皮をインディアンに支給していたという裏事情があったからだとも伝えられています。免疫をまったく持たないインディアンが文字通りバタバタと倒れていったのはインカ帝国やアステカ帝国と同じですが、この時のイギリス軍が行った行為は人類初の生物兵器の使用と歴史には刻まれています。

前振りが長くなりましたが、本題に入ります。

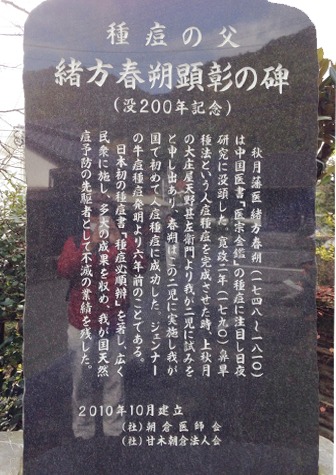

先代藩主を天然痘で亡くし、その治療法を模索していた秋月藩8代目藩主・黒田長舒を科学的な助力で支えたのが、藩医であった緒方春朔(おがたしゅんさく)でした。

種痘法を日本国内に広めたことでは緒方洪庵がつとに知られていますが、彼が行ったのは牛痘法での種痘で、緒方春朔の人痘法(人間の膿からワクチンを作り接種する法)実施から57年も後のことです。

緒方春朔(1748-1810)は、久留米藩士小田村家に生まれた後、医家緒方元斎の養子となり医者になりました。長崎に遊学して吉雄耕牛(幕府公認のオランダ語通詞、蘭方医)に医学を学びます。そして、清の乾隆帝の命によって1749年(乾隆14)に刊行された「医宗金鑑」第60巻にある種痘に注目し、日夜研究に没頭しました。30歳の頃に秋月に移り住み、その医業に向き合う姿勢が認められ、時の藩主黒田長舒野の命により藩医となります。苦節10年、ついに寛政2年(1790)2月14日、種痘を成功させました。これはエドワード・ジェンナーの牛痘接種法の成功よりも6年早い時期のことでした。春朔の名が他藩にも知れ渡ると、藩主の中には藩医を春朔に入門させて種痘法を学ばせるケースも多数ありました。春朔の門人帳には69名が記されていますが、そのうちの21名は藩医でした。このように、春朔の種痘法は全国で試みられました。結果的にこれが、60年後の緒方洪庵による牛痘法が急速に全国に広がった原動力ないしはその基盤になったと考えられています。

緒方春朔が成し遂げた人痘法には、決して書き忘れてはいけない人物がいます。それは、天野甚左衛門。

当時の秋月藩の農政は郡奉行・代官が担っていましたが、農民側の代表は「大庄屋」と呼ばれて代官の下に位置し、大庄屋は庄屋、組頭に補佐されていました。通常は10~20カ村を管轄し、法令の伝達や年貢の徴収、夫役の割り当て、訴訟の調整などその業務は多岐にわたっていたようで、現在の役所のような働きが課せられていました。その大庄屋の一人が天野甚左衛門でした。大庄屋の身分は農民でしたが、旧来は武士の由緒をもつ者が多く、その地方においては格式の高い家と見なされていました。天野家も秋月家の家臣であったと考えられ、前述の春朔の医療を行政側からサポートしたのは八代目当主の景勝でありました。

春朔が行った種痘は「鼻乾苗法」というもので、発病している患者の「痘」=吹き出ものの膿=を採取し乾燥させて「痘苗」をつくり、それを、健康な人の鼻から吸入させて体内に免疫をつくり出そうという方法でした。しかし、この方法の効果を確認するには人体実験しかありません。が、医師である春朔は死の危険さえあるそのような実験を躊躇していました。

「種痘の成功には確信を持っている。が、いよいよとなると人様を試験台にすることには気が引ける…お金を出して希望者を募ってはどうかと勧める人もいるが、人の命をお金で買うような真似は避けたい。自分に子供がいればわが子で実験できるのだが、私には子がない」と最後の一歩を踏み出せない春朔に、以前から交流のあった天野甚左衛門が提案します。

「私には、四人の子供がいます。このうちの二人に実験してみてください。妻は泣いて反対しましたが、この実験が成功すればこの村だけでなく世間の多くの子がこの病から解放されます。もしも不幸にしてこの子たちが死ぬようなことがあってら…そのときは私たちも死ぬ覚悟です」と甚左衛門は、わが子への種痘実験を申し出ます。何回ものやり取りの後にようやく決断した春朔は、甚左衛門の熱意に深甚の感謝をし、種痘がなされました。三日後には二人とも顔や体に赤い発疹ができましたが、十日ほどで熱が下がり発疹も治まって健康を取り戻しました。春朔はこの後、同藩の本田何某という人の子供四人にも種痘し成功をおさめ、自分の種痘法に大きな自信を持つにいたったそうです。

種痘成功後、春朔はこれを自身のみの秘伝とすることなく、この種痘を広め子供たちを天然痘から守るために、また種痘という予防概念を医師のみならず庶民にも理解させるため、寛成5年(1793)に「種痘必順辨」を著しました。さらに、寛成8年(1796)には、「種痘緊轄」ならびに「種痘證治録」を著します。この「種痘必順辨」は、わが国の医学史上、初の種痘書とされています。書中には「余ガ試ル処ノ者、既ニ千数ニ及ブトモ、未ダ一児ヲ損セズ」と記されています。こうした春朔の歴史的成果を成功に導いたのは、村を管理する者の使命を貫き通した大庄屋・天野甚左衛門の不動の志であったといえるでしょう。

身分は農民とはいえ与えられている公権には大きなものがあり、その仕事内容から「大庄屋」は現在の公務員と言っても良いと思います。そのような甚左衛門が、わが子を実験台にしてまで領民たちの安寧を求めた行為は、現代にも通用する模範的な公務員の姿勢と言っても良いのではないでしょうか。業者の便宜をはかり賂をかすめ取る公務員のニュースは全国各地の日常茶飯事のものとなっていますから、「役人なんてそんなもの」という冷めた見方が蔓延しているのは事実ですし、ピエロもそう思うこともあります。しかし、だからといって「そんなもの」という諦めで社会を括っては、現状が改められることはないでしょう。