核抑止の考え方は、核兵器先進国であった米国を軸として時代とともに変遷してゆきました。

大量報復戦略(Massive Retaliation Strategy)

前回見たように、核抑止理論の対象となっていたのはジョージ・ケナンが「理性の論理に鈍感なくせに、力の論理にはきわめて敏感である」と言った、共産主義国家ソ連でした。

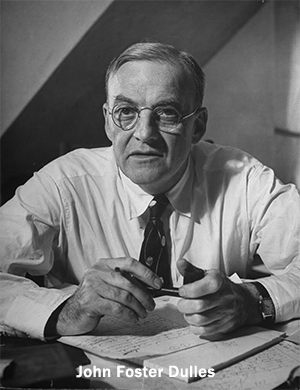

この時代に登場したのが、ダレス国務長官の提唱した「大量報復戦略」です。

敬虔な長老派信徒で牧師の子として生まれたジョン・フォスター・ダレスは、第34第米国大統領ドワイト・D・アイゼンハワーのもとで1953年1月26日から1959年4月22日にわたり国務長官(日本の外務大臣)を務めました。1950年代は米国の核戦力は突出していていましたが、同時に常任理事国が競って核開発に乗り出した時代でもありました。

1949年8月29日 ソ連原爆実験成功

1952年11月1日 アメリカ水爆実験成功

1952年10月3日 イギリス原爆実験成功

1953年8月12日 ソ連水爆実験成功

1957年5月15日 イギリス水爆実験成功

1960年2月13日 フランス原爆実験成功

1960年の時点で、世界全体の核兵器数は20,370発でしたが、その殆どは米国が保有していました。このような核兵器の優越性を背景に、米国はソ連からのあらゆるレベルの威嚇に「大量・即時に核報復」をすることによって、ソ連の行動を抑止しようとしたわけです。元来は強力な地上兵力を有する共産側に対抗するための、自由諸国による集団安全保障の推進から出発したのですが、この大量報復戦略は「我々の選ぶ手段と場所で即座に報復する偉大な能力に主として依存する」ことが強調されたため、全面核戦争をも辞さない戦略であると解釈され、国内国外を問わずにたくさんの批判が沸き起こりました。

アメリカ国内では、大量報復能力に依存することは通常戦力を削減することに繋がり、アメリカの核兵器寡占状態が薄まった今となってはこの大量報復戦略は、「傍観か核戦争による破滅か」の二者選択を迫るものであるとして、核戦争への恐怖が一気にひろがりました。さらにこの戦略は、同盟国の離反を招きかねず外交を麻庫させる孤立主義とも解釈されるようになります。国外においては、大量報復による核戦争によって結果的に巻き込まれる怖れのある同盟諸国側も一斉に反発しました。さらに、大量報復能力の強化は通常戦力の削減を意味しますから、同盟国に対するアメリカのコミットメント縮小を示すものとして捉えられ、同盟国の一層の不安を招くことにもなりました。

こうした批判にさらされた大量報復戦略についてダレスはフォーリン・アフェアーズ誌(アメリカの外交問題評議会が発行する外交・国際政治専門の政治雑誌)に「安全保障と平和について」 (Policy for Security and Peace) を発表します。そのあらましは、

― 大量報復戦略は,全面戦争か無抵抗かの選択を意味するのではない

― その核心は潜在的侵略者に、侵略によって得られる収穫をも上回る損害を被るであろうことを疑問の余地なきまでに確信させることにあ

― 自由世界は、必然的に全面戦争にいたるような大量報復能力にのみに頼るのではなく、種々の反応能力と柔軟性を持つことが肝要である

― 原爆、水爆による大量報復は、あらゆる状況で最も有効に使用できるという種類の力ではない

― アジアのどこかで共産側の攻撃があった場合に、必ずしも中国やソ連の大工業地帯に原爆や水爆を落とすことを意味してはいない

いっぽうで、ソ連は彼らなりの戦略を着々と進め、戦略爆撃機を整備し、大陸間弾道ミサイルの配備を完了して核戦略の体系を整えてゆきます。このような状況下で、小規模な武力衝突や局地紛争はどのように管理したらよいのかという問題が浮上してきます。大量報復戦略は、あらゆるレベルの紛争に画一的に大量の核報復をするという対応手段ですから、柔軟性があるとはとてもいえないものでした。本来であれば「局地的に限定」されうる紛争さえもが、この戦略のもとでは大戦争に発展してしまう基本原則になってしまいました。ソ連や東側陣営がヨーロッパにおいては通常戦力を強化して局地紛争への対応と自信を強めたことも大量報復戦略の粗雑さを際立てることとなります。大量報復戦略は、例えば1から10までの紛争レベルを仮定した場合、レベル1でも3でも全てを10にエスカレートさせることによってあらゆるレベルの紛争を抑止しよとすることですから、とても現実的とは言えない代物でした。

こうしたきな臭い環境下で登場したのが、J.F.ケネディと国防長官ロバート・マクナマラです。

柔軟反応戦略 (Flexible Response)

J.F.ケネディの主張は、大量報復能力だけでは全面核戦争を正当化しえない限定的な共産主義者の侵略を抑止することはできない、というものでした。

これまで最も望ましくなく、最もありえない全面核戦争を想定してこれを主とする準備を行ってきたのは、世界の荒廃か屈服かの選択しかなかったことを示している。それは、戦術核兵器への依存を常に強調し続けてきただけであった。限定戦争に通常兵器としてより小さな核兵器を用いたとしても、こちらがそれらを使えばロシア人も使う。そして敵の損失が増すにつれ、全面核戦争によって勝敗を決する誘惑が高まってしまう。小さな核兵器を使えば必然的に双方がますます大きな核兵器を使うこととなり、世界規模でのホロコーストが出現するのだ。戦術核兵器は、ロシア人がそれらを使うことを抑止して前線での通常兵力の盾として役立てるために必要ではある。

しかし、前線においては依然として通常兵力が有効な兵器であり、ロシア人や赤い中国人はこちらの通常兵力の弱点を知っていて、衛星国やゲリラを用いてこちらの周辺部を侵食し続けるだろう。が、兵員を増やし、通常兵器をより近代化することによって、この趨勢をまだ変えることができる。

このようなJFKの主張を戦略としてまとめ、小規模な武力衝突・局地戦争から全面核戦争に至るすべての段階に対応できる能力を整備することを目指したのが「柔軟反応戦略」と呼ばれるものでした。

この「柔軟反応戦略」を整えたのは、J.F.ケネディとリンドン・B・ジョンソンの二人の大統領のもとで国防長官を務めたロバート・マクナマラです(在任期間1961年1月21日-1968年2月29日)。

「柔軟反応戦略」で重要なのは、エスカレーション・コントロールを可能にしようとしたことです。それは、小規模・中規模・大規模のそれぞれについて異なった報復体制を整え、戦域の規模に応じて柔軟に対応させようとしたものでした。そのために、軍事目標(核ミサイルサイロ、指揮・管制系統、爆撃機基地、潜水艦基地など)を正確に攻撃する能力をいかに高めるかが問われます。そこでは、大陸間弾道ミサイル(ICBM)にもきわめて高い命中精度が必要とされ、米ソ両国が命中精度を競ったあげく、12,000km離れた場所でも誤差200メートルという精度にまで高められました。こうして柔軟反応戦略の下で、レベル別の攻撃が行えるように整備されていったのです。ただ忘れてはならないことは、マクナマラは核備蓄に積極的で、ソ連側から大規模な攻撃が行われても直ぐに報復可能な数の核は余裕をもって常備すべきと考えていたことです。

マクナマラはこの戦略を実現するために、兵器と補給システムの革新と拡張を促進してゆきました。

1966年までに当時旧型のタイタンIやアトラスミサイルを廃止して、後継の大陸間弾道ミサイル(ICBM:有効射程がアメリカ合衆国本土の北東国境とソ連本土の北西国境を結ぶ最短距離である5,500km以上のもの)や、ミニットマン(世界初の固体推進剤戦略ミサイル。20年間も発射コードが「00000000」のままでした)と潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)ポラリスの配備を加速させます。

マクナマラが在任中に行った新配備は、54基のタイタンII、1,000基のミニットマン、41隻の原子力潜水艦への656基のポラリスなどでした。

相互確証破壊 (Mutual Assured Destruction)

米国による核兵器の寡占化ははるか昔に終わり、1965年における核兵器は米国31,139発、ソ連6,144発、中国5発と米国の数における優位は変わらぬものの社会主義国が保有する核は不気味な触手を世界へ広げようとしていました。拡散の止まない中で現れたのが「相互確証破壊」という抑止論です(脚注 1 )。

2つの核保有国が、相手方から核先制攻撃を受けても、打ってきた相手方の人口と経済に耐えがたい損害を確実に与えるだけの核報復能力を温存できる状態を双方が確証する、というものです。打っても確実に打ち返される、それが双方に恐怖の均衡をもたらして核抑止を安定化させると米ソは説明しました。この戦略の英語は Mutual Assured Destruction で、略するMAD(=狂人)となります。仮に相手から第1撃を受けても、残存した核兵器による第2撃によって相手に耐え難い損害を与える能力を互いが確実に保持することを企むとは、まことに”狂人”の発想ではありましたが、相互確証破壊の関係が成立している国同士の間では理論上は直接的な軍事衝突が発生しないとされ、これが核兵器配備に際しての核抑止力なりました。「恐怖を共有」することによって安定が保たれる、狂人の発想による「恐怖の均衡」といわれるものです。

MAD戦略を決定的に定式化させたのは、1972年の「ABM制限条約」でした。

そもそもの発端は、1960年代に、米ソ両国がミサイル防衛システム(Anti Ballistic Missile: ABM)の開発競争にのめり込み、核ミサイルを迎撃する能力の張り合いに突入したことでした。これまで「相互抑止」は、相手に報復する①能力、②意図を保持し、それを③相互理解することによって成り立つと両国は考えてきました。ところが、米ソ両国がABMを配備してしまうと、「核ミサイルが飛んできても相当数は迎撃できる」ことになり、②相手への報復能力が削がれてしまうことになります。そのため、より高度なABMを配備した国は、「先制をかわして相手を攻撃できる・・・」という攻撃への誘惑が強く働くことになります。これが、「相互抑止を著しく不安定化させる」と考えられたのです。

ABM制限条約は、1972年5月26日にモスクワで調印され、10月3日に発効しました。ABMは相手方の大陸間弾道ミサイルICBMや潜水艦発射弾道ミサイルSLBMを弾道飛行中に迎撃・破壊するミサイルのことで、これにより核抑止力が弱まる懸念が生じたため制限条約が設けられました。条約によって米ソ両国が配備可能なABMは2地域計200基となり、1974年7月3日には同条約の付属議定書が調印されて配備が1地域に限られました(脚注 2 )。もはや人間の手には負えなくなった大きな玩具を使っての喧嘩のやりかたを、互いに取り決めたということです。が、核大国の米ソが初めて核兵器に具体的な制限を加えるものとなりました。

1:相互確証破壊

昨今の米中両国の経済関係は、この相互確証破壊と似たような関係が成立しているように思われます。米国が中国に対して、中国からの輸入品に対する関税の大幅な引き上げなどの経済戦争を仕かければ、中国も米国に対して報復します。日本も尖閣問題発生直後にこうした中国側からの反応に直面しました。これまでは長くても数か月でほぼ沈静化しましたが、今後、米中経済戦争が深刻化し、報復措置が長期化・エスカレートすれば、米国企業は中国市場からの撤退、あるいは大幅な事業縮小を余儀なくされ、これは米国経済にとって巨大な打撃となります。中国が米国に対して厳しい報復措置を採れば、米国は中国に対してさらに厳しい経済制裁や貿易戦争を仕かけてくるでしょう。その結果、両国の経済はともに深刻なダメージを受け、成長率が低下し、失業が増大。そのような事態に進行しないでほどほどに留まっている現状は、経済的に相互確証破壊の関係が成立していると考えられます。

2:ABM制限条約

ソ連はモスクワ近郊、アメリカはノースダコタ州グランドフォークス空軍基地にミサイルを配備した。しかし、ABM制限条約は2002年6月13日に失効する。脱退を先に宣言したのは、息子ブッシュの米国だった。ブッシュは、冷戦の終結に伴い世界が安全になったとはいえ、大量破壊兵器を多数の国が保有していることに加え、弾道ミサイル技術が世界中に拡散しており、その中でも他国への恫喝を常とするような国の少数のミサイルが深刻な脅威を生み出していると問題意識を表明。そして、そうした脅威に的確に対処するために積極的な拡散防止、対抗拡散、防衛戦力を基盤とする戦略が必要となると強調し、他の同様の意思を持つ国や同盟国と米国は協力し、そうした兵器の使用を目論む国家を阻止しなければならないとブッシュは断じた。続いて、抑止とは必ずしも核報復の威嚇だけに立脚はしないと前置きし、攻撃戦力と防衛戦力の両方に依拠する新たな抑止が必要であるとブッシュは説くと共に、防衛戦力は攻撃戦力の拡散という誘因を減らすことで抑止の向上につながると強調した。その上で、今日の世界の直面する脅威に的確に対処するためにミサイル防衛の展開を可能とする新しい安全保障の枠組みが不可欠であり、そのためにはABM制限条約の枠を超えて行動する必要があると述べると共に、米国とその同盟国を防衛する技術を厳しく制限する同条約はもはや米国にとって有益とは言えないとブッシュは断言。こうしてブッシュは、同条約からの脱退を決意した。