ウクライナ侵攻の進捗状況にいらだったプーチンは2月28日、戦略核兵器を運用する部隊を「特別態勢」に移行させました。「特別態勢」とは臨戦態勢のことで、核兵器を抑止力ではなく推奨兵器として使用することを示しています。彼は2014年3月のクリミア半島併合の際にも、「我々はそれ(=核戦力を臨戦態勢に置く可能性)をする用意ができていた」と明言していますから、「またか!」の感は否めませんが、こう何度もしかも簡単に最終兵器使用をかざす態度をみせつけられると、プーチンの思考回路は朝鮮半島にいるロケット・ボーイと大差ないように感じられます。

「特別な軍事作戦」の開始を宣言した2月24日の演説でプーチンは、「現在のロシアは世界最強の核大国の一つ。…ロシアを攻撃する者は壊滅され、悲惨な結果となるだろう」と西側諸国へ警告し、フランスのマクロン大統領と共同記者会見した折にも、「ロシアは核保有国の一つだ」という脅しを何の躊躇もなくTVカメラの前で披露しています。

プーチンの核兵器使用への本気度は測りがたいものがありますが、彼の言動がウクライナや欧州地域へ及ぼす危惧はいかばかりでしょうか。プーチンの核発言余波は、ウクライナから8000km離れている日本にも飛来してきました。3月3日午前、日本維新の会が「核共有(ニュークリア・シェアリング)の議論の開始」などを盛り込んだ提言を政府に提出した、とのニュースがありました。

この提言には、ウクライナに対する人道支援、エネルギーや小麦、金属などの高騰に対する経済対策などと並んで、看過できない核保有の問題について次のように書かれています。

『有事の際に同盟国及びパートナー国による軍事協力が得られるのは独自の防衛力が一定程度機能した後である、現在の国際情勢下でも核保有国による侵略がリスクが現実に存在する、といったウクライナ危機の教訓を踏まえ、従来の枠組みに囚われない防衛費の増額(当面の目標:DFP比2%)を図り、自衛力を抜本的に見直す。更に、ロシアが核による威嚇という暴挙に出てきた深刻な事態を直視し、核共有(ニュークリア・シェアリング)による防衛力強化等に関する議論を開始する。』(原文のママ)

当初の案では、この項目に「非核三原則の見直しの議論」も盛り込まれていたそうですが、「ミスリードになっても困る」(維新幹部)として削除されたそうです。

提言提出後、日本維新の会の藤田文武幹事長は記者団に対して、次のように述べました。

「核保有論者だとか好戦的な姿勢は一切ない・・・(核共有について)政府は表で議論をしたがらない。配慮も必要だと思うが、我々は表でタブーなく議論をしながら、国民の共感や合意形成を丁寧にやっていくという意味で、議論していくことを進めたい。」

本心を隠す技に長けている政治家の常で、藤田文武の発言にも肝心な目的語がうやむやにされています。ですから、藤田の言う「国民の共感や合意形成を丁寧にやっていく」ことの目的(=意図)は何なのかをこの報道発言に見つけることはできません。が、次のような松井一郎代表の発言から、藤田の「国民の共感や合意形成」が何を指しているのかが分かります。

『「核を保有する大国が、他国の領土に入ってミサイルを撃っている現状を目の前で見て、侵略されないために、どうしていくかは超党派で議論すべきだ。・・・(非核三原則との整合性について)「つくらないは、つくらなければいいが、アメリカのものを貸してもらうことが持たないことや、持ち込ませないにあたるかどうか議論をしていくべきだ・・・(憲法9条の改正について)攻められたときに、国民を守るために武力の行使はするということを、無法国家に対して明確に伝えるべきだ。憲法で武力は不保持と書いているが、反撃する武力は持ちますと、するしかないのではないか」(2022年3月2日NHKオンラインの記事)

維新の会の現職幹部たちのこうした発言に先立って、2022年2月27日の「日曜報道 THE PRIME」で流された元代表・橋下徹は次のように言っています。

「日本がいきなり核を保有するのは現実的でないにせよ、非核三原則の「持ち込ませず」は、米国と共同で(見直す)という議論をしていく。」

「日本でもこれから核シェアリングの議論をしていくべきだ。NATO加盟国(の一部)は現実に核シェアリングをしており、ロシアは簡単には手を出せない。核は絶対使ってはいけないが、議論は必要だ。」

「日本も核シェアリングの議論は絶対に必要だ。」

これは同番組内での安倍晋三との掛け合いの中で出たものですが、安倍晋三の発言は以下のようなものでした。

「核の問題は、NATOでも例えば、ドイツ、ベルギー、オランダ、イタリアは核シェアリング(核共有)をしている。自国に米国の核を置き、それを(航空機で)落としに行くのはそれぞれの国だ。これは、恐らく多くの日本の国民の皆さんも御存じないだろう。日本はもちろんNPTの締約国で、非核三原則があるが、世界はどのように安全が守られているか、という現実について議論していくことをタブー視してはならない。」

「かつてウクライナは世界第3位の核保有国だった。「ブダペスト覚書」で核を放棄する代わりにロシア、米国、英国が安全を保障することになっていた。国境や独立が守られるはずだったが、残念ながらそれは反故にされてしまった。もしあのとき一部戦術核を残して、彼らが活用できるようになっていれば、どうだったかという議論が今行われている。そういう意味で冷静な議論を行う。ただ、核被爆国として核を廃絶する目標は掲げなければいけないし、その目標に向かって進んでいくことは大切だ。この(ウクライナの)現実に、日本国民の命、日本国をどうすれば守れるかについては、さまざまな選択肢をしっかりと視野に入れて議論するべきだ。」

(橋本、安倍の発言は、「日曜報道 THE PRIME」ウェブサイトから引用)

プーチンの狂気が喚起した核保有問題は、今に始まったことではありません。

現東京都知事・小池百合子は、防衛大臣になる4年前の雑誌VOICE上の対談(2003年3月号)で、このように主張しています。

「軍事上、外交上の判断において、核武装の選択肢は十分ありうる。・・・わずかでも核武装のニュアンスが漂うような発言をしただけで、安倍晋三官房副長官も言論封殺に遭ってしまった・・・このあたりで、現実的議論ができるような国会にしないといけません。」

また、2021年2月に亡くなった石原慎太郎は、2011年7月になされたAFPのインタビューでこのように語っています。

「日本は核兵器を持つべきだと思っています。・・・持ったって、絶対に使えない。しかし日本が核兵器開発のためのコンピュータを使ってシミュレーションするだけで、日本の存在感は変わってくると思います。・・・日本みたいな国が、世界でどこにありますか。北朝鮮、ロシア、中国とこんな間近に日本に敵意を持った国が3つも国境を接してある、こういう危険なシチュエーションにある国は世界中に日本しかないと思います。」

日本国の核武装については政治家に限らず、西部邁や伊藤貫、竹田恒泰、櫻井よしこ、小林よしのりなどといった評論家(もどき)なども著作を通して自論を展開していますが、核保有を主張する者たちを貫いているのは「核抑止力」という概念です。

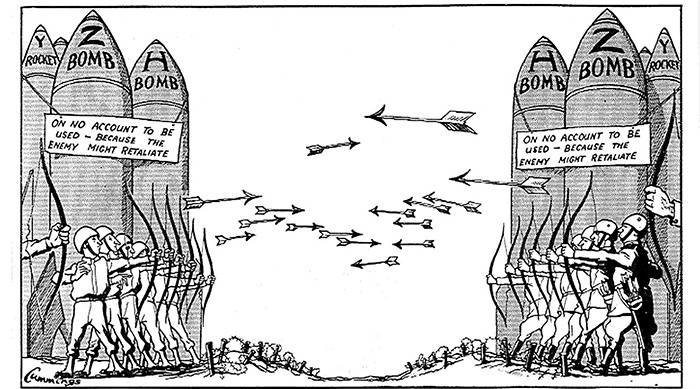

核抑止力とは核戦略の基本をなす考え方です。一般的に「抑止」とは自らの有する力を使う意思を相手に明らかにし、相手が敵対行動をとった場合、その代償が相手の行動の利益を上回る恐れがあることを相手側に認識させることでその行動を抑止することですから、「核抑止力」とは、敵の先制攻撃によっても利用可能な状態にある報復用の核兵器を持つことによって、敵の核攻撃を抑止しようとする力のことです。日本が核武装することによって、中国、北朝鮮、ロシアに対する核抑止が得られるとするのが、上記の論者たちの日本核武装論です。

2016年4月、都知事選における公職選挙法違反の疑いで東京地方検察庁特別捜査部に逮捕され、後に有罪が確定した元航空幕僚長だった田母神俊雄はかつて日本核武装論の中心人物でしたが、彼の自論は自書『真国防論』に以下のように書かれています。

「核兵器は力の均衡を必要としない。通常兵器の場合は10対1の力比率だと抑止はなりたたないが、核兵器はその大量殺繊、殺傷能力が甚大なため、1発の核爆弾さえあれば、抑止能力は十分に発揮できる。核攻撃を受けた国は1発でも被害に耐えられない。米国、ロシア、中国のように膨大な数の核兵器を持つ必要はない。1発あれば十分なのだ。」

「核抑止力」の背景にあるのは、拭うことのできない相手への猜疑心です。アメリカ合衆国の歴史学者であるジョン・ルイス・ギャディスの『歴史としての冷戦』には、その猜疑心の例えが書かれています。

「冷戦は壜に閉じ込められたサソリと毒蜘蛛の生き残りをかけた死闘のようなものだ。少なくとも両当事者は互いに相手を理解できず、戦いを止めれば、止めたほうは食い殺されてしまう。両者の見解は、お互いに相手が自分を殺そうとしているというのが基本である。」

ギャディスの譬えの被害者は壜の中にいる二匹の生き物だけですが、「核抑止力」の背後には何億と言う人間がいます。しかも「核抑止力」を使用するには、報復の脅威がハッタリに終わらず、蓋然性が高いと敵側に受け止めさせることが最重要です。しかも、そのためには全面戦争をも辞さないという決意を明示することが不可欠となります。自らの死をも辞さないという不動の決意があればあるほど、生き残るための抑止力は効果が高まるというアンビバレントな考えが「核抑止力」ではないかと、ピエロは思います。